Und andere Irrtümer

der Best 50 Rangliste

Ein Hintergrundbericht von Jörg Zipprick

Jetzt wissen wir’s: Rene Redzepi aus Dänemark ist der beste Koch der Welt. Wieder einmal, denn das war er schon im letzten Jahr. Die Welt braucht halt Ordnung. Zu der gehört, dass man Äpfel mit Birnen, Sushi mit Burgern und den Gargouillou von Gemüsen eines Michel Bras mit der Langustenvariation mit Langusten/Zitronengras-Süppchen eines Harald Wohlfahrt vergleichen muss. Das britische „Restaurant Magazine“ diktiert seit 2002 die Ordnung der Köche. Vielleicht weil früher im britischen Empire die Sonne nie unterging, klassifiziert das „Restaurant Magazine“ gleich die ganze Welt. Am Anfang war das Ganze noch ein Witz unter Freunden, da konnte die Pariser Brasserie La Coupole mit ihrem Vorgekochten unter den Besten landen – einfach weil jeder Juror mal dort war und eine Meinung zu dem Laden hatte. Spätestens seit die Klassifizierung nach ihrem Sponsor, einer Nestlé-Marke „The S.Pellegrino World’s 50 Best Restaurants“ heißt, wird die Veranstaltung professionell vermarktet und landet in Tageszeitungen auf der ganzen Welt. Meist ist von einer Umfrage unter Köchen, Kennern, Kritikern die Rede, die irgendeinen Trend beweist. Getestet wird kein einziges Lokal, das könnte ja Geld kosten. Es wird gewählt. Stimmberechtigt sind besagte Köche, Kenner, Kritiker, die ihrerseits zunächst ausgewählt werden. Handverlesen, aber dazu kommen wir noch.

Küchenchef Rene Redzepi vom Restaurant Noma in Kopenhagen, Nr. 1 der Rangliste

Anonymer geht es nicht

Wie jede gute, demokratische Wahl ist die Wahl der 50 weltbesten Restaurants anonym. Man könnte sogar sagen: Anonymer geht es nicht, den nicht einmal die „Mitglieder der Akademie“, also die Juroren, erfahren, wie viel Stimmen jedes Lokal erhielt. Unbekannt bleibt auch die die mathematische Formel, nach der gut 800 Mails mit je sieben beliebig ausgewählten Restaurants unter Berücksichtigung der Reihenfolge zu einer Liste von 100 Besten verdichtet werden. Kein Notar, kein unabhängiges Institut kontrolliert den Zählvorgang oder den Eingang der Ergebnisse.

Die Ergebnisse sind teilweise abstrus: Wohlfahrt und die Schwarzwaldstube landete mit Platz 73 unter „ferner liefen“. Kann man das Daniel in New York (Platz 11) wirklich durch 50 Ränge vom Lokalrivalen Jean Georges (Platz 62 trennen)? Hat sich ein Könner wie Philippe Rochat vom Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier, in der Schweiz innerhalb nur eines Jahres soweit verschlechtert, dass ein Absturz um 33 Plätze gerechtfertigt ist? Le Châteaubriand schafft es in die Top Ten, Spitzenlokale wie Le Louis XV in Monaco oder L’Ambroisie in Paris hingegen nicht mal auf die Liste. Und wie kann das spanische El Bulli, das jahrelang die Liste anführte, im Jahr 2011 nicht mehr unter die hundert Besten fallen? Hat das Lokal derart nachgelassen? Oder liegt es daran, dass El Bulli demnächst die Pforten schließt. Das wäre kurios, denn der Platz in der Liste wird für die Leistungen der letzten 18 Monate vergeben, nicht für Zukunftsaussichten. Die New York Times jedenfalls hält es für unwahrscheinlich, dass die Mehrzahl der 800 Juroren in der Vergangenheit keine Schwierigkeit bei der Reservierung der begehrten Tische gehabt hat. (http://www.nytimes.com/2011/04/13/dining/13Best.html?_r=2)

Grant Achatz, Restaurant Alinea, Chicago

Auf den Chairman kommt es an

Wer über die Listenplatzierungen staunt, muss die sogenannten Chairmen betrachten. Der Chairman jedes Landes wählt die Jury. Könnte nicht schon durch die Wahl der Juroren eine Wahl nach Belieben manipuliert werden? Viele der Juroren sind Köche – die Frage, ob sie unbedingt über ihre Berufskollegen abstimmen sollten, lassen wir mal außen vor. Darunter sind sind nicht gerade wenige Avantgardeköche bzw. Freunde oder Geschäftspartner derselben: Grant Achatz, Sergi Arola, Juan Mari Arzak, Heston Blumenthal, Masimo Bottura, René Redzepi, Paco Roncero, Joan Roca und wie sie alle heißen. Dazu kommen Restaurantkritiker, die sich regelmäßig in ihren Kolumnen für diese Köche stark machen: Pau Arenos, José Carlos Capel, Sebastien Demorand, Luc Dubanchet zum Beispiel.

Wer diese Herdmeister und Autoren zu Jury-Mitgliedern ernennt, ahnt zumindest, wie sie stimmen könnten. Ist das unparteiisch? Hier und da darf man die Frage stellen, ob wirtschaftliche Eigeninteressen die Wahl der Juroren zumindest beeinflussen könnten: Die spanische Jury etwa leitet ein Herr namens Rafael Anson (http://www.theworlds50best.com/the-academy/members-list/rafael-anson). Dieser Präsident der „Academia Española de Gastronomía“ leitet auch den „Ferran Adrià Lehrstuhl für kulinarische Kultur“ (was es so alles gibt), setzte zusammen mit Koch Adrià seine Unterschrift unter das Buch „Tapas im 21. Jahrhundert.“ Dessen Autor heißt Paco Roncero und war ebenfalls Jurymitglied. Anson ist ein Mann mit Erfahrung: Er wurde unter Franco zum Direktor des „Instituts der öffentlichen Meinung“ (Instituto de Opinión Pública). Heute betreiben seine Frau und seine Tochter Alejandra Marina laut spanischem Handelsregister u.a. PR-Agenturen. Der Handelsregisterauszug von Alejandra Marina erwähnt, dass diese Agentur ihr Aufgabenfeld in der Betreuung „spanischer Gastronomie und Köche, besonders junge Köche“ sieht.

Joan Roca vom El Celler De Can Roca

Die französische Jury leitet Andrea Petrini, ein italienischer Journalist mit Wohnsitz im französischen Lyon. In seiner publizistischen Arbeit berichtet er gern über die „50 Besten“ und das Pariser Lokal Le Châteaubriand. http://www.blast.fr/lifestyle/chevalier-inaki/ Oder hier, am 4. März auf Slate mit dicken Lob für das Restaurant http://www.slate.fr/story/34609/inaki-aizpitarte Petrini kennt die Spitzenköche der Welt und die Köche kennen ihn. Wer hier (http://nordicgourmetour.com/2008_petrini.html) die Bilder seines 50. Geburtstags betrachtet, erlebt ihn in Gegenwart von Meistern wie Rene Redzepi und Fluvio Pierangelini. Außerdem organisiert er das Kochfestival „Cook it raw“ (www.cookitraw.org Der Event „in Zusammenarbeit mit Nespresso “ verzeichnet prestigeträchtige Gäste wie Rene Redzepi und Inaki Aizpitarte. Letzterer ist im Hauptberuf Küchenchef des Restaurants Chateaubriand in Paris. Ein Interessenkonflikt?

Küchenchef Andoni Aduriz vom Restaurant Mugaritz im baskischen San Sebastian

Ja, die Szene ist klein. Man kennt sich. Und manchmal kennt man sich besonders gut. Nicht jeder Journalistenkollege findet das akzeptabel: Restaurantkritiker Francois-Régis Gaudry vom renommierten französischen L’Express stieg mit einem offenen Brief aus. Gaudry störte sich unter anderem an einem gemeinsamen Abendessen aller französischen Juroren. Abgehalten wurde es von Andrea Petrini im Châteaubriand in Paris. Der britische Juror Ali Kurshat Altinsoy wurde von Petrini in das italienische Lokal Combal.zero eingeladen. „Andrea sagt Ihnen nicht für wen sie stimmen sollen“ erklärte er der New York Times (http://www.nytimes.com/2011/04/13/dining/13Best.html?pagewanted=2&_r=2) „Er macht es nur möglich, dass sie für ihn stimmen.“ Anderswo nennt man das Lobbying. In der Gastronomie heißt es „eine Abstimmung unter Kennern.“ Gestimmt wird innerhalb von Netzwerken, die Liste der „50 Besten“ scheint für manchen Chairman und einige Juroren ein willkommener Anlass, gute Beziehungen durch die halbe Welt zu knüpfen. Die New York Times berichtete jedenfalls über Juroren, die vom schwedischen Tourismusbüro auf Steuerzahlers Kosten von Restaurant zu Restaurant gekarrt wurden. Auch von „Stimmenbrokern“ die Lokale gegen Entgelt zu guten Plätzen helfen, wird inzwischen hinter vorgehaltener Hand erzählt. (http://www.nytimes.com/2011/04/13/dining/13Best.html?pagewanted=2&_r=2)

Enrique Olvera vom Pujol in Mexico City

Chairman Petrini versucht es angesichts der Zweifel an den « 50 Best » mit Verbalakrobatik. Mal sagt er (http://fulgurances.com/blog/2010/05/50-best-restaurant-un-instantan-de-la-cuisine-mondiale/), „50 Best“ sei ein Marketingbegriff. Man sollte dies mehr als die Restaurants über die man am meisten spricht verstehen….“ Dann wieder (http://fulgurances.com/blog/2011/04/the-50-best-chaud/) wird die englische Sprache verdreht: „Der Titel „50 Best Restaurants“ scheint problematisch. Im Englischen sei „best“ ein familiäres Adjektiv, fast ein Slang-Wort, es bedeute nicht „besser“, sondern „bevorzugt“.“ Nun ja, in der Schule haben wir das anders gelernt. Und vor Ort haben wir das anders gehört. Nebensache, reden wir doch lieber Klartext: Die Fifty Best sind eben nicht die 50 Besten. Es sind, glaubt man Petrini, also Restaurants, die von ein paar Leuten bevorzugt werden. Besser und treffender hätte das wohl niemand erklären können.

Fünf Minuten bei den 50 Best

Meine kurze Zeit bei der Wahl der besten Köche: Die 50 Besten werden unentgeltlich von Freiwilligen gewählt. Einer davon war ich, zumindest im Jahr 2008. Andere Journalisten waren ausgefallen, ich sollte jetzt Juror für die französische Delegation bei den 50 Besten werden. Für das Pariser Lokal Le Chateaubriand sollte ich stimmen, das wurde mir gleich im Vorgespräch nahe gelegt. Im Grunde ein unmoralisches Angebot. Le Chateaubriand ist ein Bistro mit durchaus annehmbarer Küche, ich habe nichts gegen den Laden. Außer vielleicht der Tatsache, dass dieses Lokal nicht immer wirklich sauber ist, die Servierer gern den Rasierer vergessen (wird andernorts auch für Bartpflege gebraucht!) und die Weinkarte ebenso kostspielig wie spärlich bestückt ist. Einmal war ich mit einer Vegetarierin dort, Fisch und Fleisch wurden für sie einfach vom Gemüsebett gekratzt. Ansonsten blieben die Gerichte – und die Rechnung – absolut identisch. Trotzdem: Le Chateaubriand ist ein nettes Lokal für einen zwanglosen Abend mit guten Freunden, ein Ort wo man in fleckigen Jeans und Holzfällerhemd ein Fläschchen leeren kann. Aber kann der bei den Weltbesten mitkochen? Von Küche, Keller, Service und Ambiente wäre das in etwa so, als würden Autoren bei einer Wahl der besten Teams in einem Fußballmagazin den SV Wurmlingen auf eine Stufe mit Real Madrid stellen. (Note Bene: Liebe Spieler aus Wurmlingen- diese Bemerkung richtet sich wirklich nicht gegen Euch, sie ist ein Beispiel).

Restaurant Chateaubriand in Paris

Vorsichtshalber hörte ich dieser Stimmempfehlung dennoch aufmerksam zu. Meine Lebenserfahrung meldete sich lautstark im Hinterkopf zu Wort: Wenn ein Gespräch zur Teilnahme an einer Umfrage mit dem Wunschresultat beginnt, dann sollte man immer, stets und unter allen Umständen zusagen. Sonst könnte es rein theoretisch sein, dass man vor lauter Demokratie nicht mitstimmen darf.

Und so werden die fünfzig besten Restaurants der Welt gewählt: Eine E-Mail trudelt ein, die Juroren klicken auf eine Website und werden aufgefordert, fünf beliebige Namen abzugeben – dieses Jahr waren es erstmals sieben. Ob Willys Reibekuchen Bude oder L‘Ambroisie, wählbar sind sie alle. Mindestens zwei Stimmen dürfen nicht auf das eigene Land entfallen. Die Köche unter den Juroren dürfen nicht für ihr eigenes Lokal stimmen. Eigentlich versichert man mit der Stimmabgabe in den letzten 18 Monaten in den genannten fünf Läden gespeist zu haben, kontrolliert wird das freilich nicht. Wäre es so schwer, die Rechnung einzuscannen und mitzuschicken? Name des Restaurants, Datum des Besuchs, den Button mit „abschicken“ drücken – das war’s.

Und, nein, ich habe nicht für das Chateaubriand gestimmt.

Siehe auch „Die ranzigste Restaurant-Hitliste der Welt“ in der BISS-Zeitung

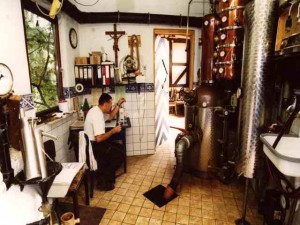

Das Bild ganz oben rechts zeigt die Küche vom Restaurant Alinea in Chicago, Grant Achatz ist auf der Rangliste auf Platz 6.