Letztes Interview mit dem

kürzlich verstorbenen

Ex-Herausgeber

Manfred Kohnke

Christoph Wirtz tritt nach drei Jahren als Chefredakteur des Restaurantführers Gault & Millau Deutschland ab und will sich künftig anderen Themen widmen. Der Gourmet Guide hat in kurzer Zeit mehrfach den Verlag gewechselt, zuletzt übergab Burda an Henris Edition in München. Die Nachfolge für die Chefredaktion steht noch aus und soll innerhalb der nächsten Wochen bekannt gegeben werden.

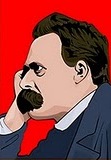

Einen derart markanten und wortgewaltigen Chefredakteur wie den kürzlich mit 83 Jahren verstorbenen Manfred Kohnke wird man lange suchen. Kein anderer hat den Gault & Millau so geprägt wie er. Ein kurzes Porträt sowie ein Interview mit ihm haben wir in BISS im April 2017 veröffentlicht. Nachfolgend der damalige Artikel, dessen Überschrift im Nachhall eine noch stärkere Bedeutung erhält: „Manfred Kohnke geht endgültig“.

Unter den Restaurantkritikern war Manfred Kohnke allein schon wegen seiner Körperlänge von 1,96 Meter der Größte. Aber auch sonst galt er als Leuchtturm, der manchen den richtigen Weg zeigte, andere in die Klippen lenkte. Seine spitze Zunge wird er behalten, doch nicht mehr für den Gault & Millau Deutschland einsetzen. Manfred Kohnke tritt nach 34 Jahren an der Spitze des Gourmet Guides ab. Er hatte die Branche seit 1983 als Chefredakteur des Restaurantführers begleitet und war die letzten fünf Jahre als Herausgeber tätig.

Der scheidende Manfred Kohnke ist journalistisch bestens geschult, arbeitete für den Spiegel, Capital, Wirtschaftswoche und Forbes sowie als Chefredakteur für den Rheinischen Merkur. Das legendäre Gourmet-Magazin Vif brachte er zumindest fachlich auf ungeahnte Höhen. Als Gourmet-Schlacks ohne Gewichtsprobleme schlenderte er durch Deutschland und war nicht überall ein gerne gesehener Gast. In dieser langen Zeit haben sich Freundschaften und Feindschaften gleichermaßen herausgebildet. Ein Kritiker, der bei allen beliebt ist, muss auch etwas falsch machen. Der 77 Jahre alte Manfred Kohnke wird seinen Mund weiterhin aufmachen, nicht nur beim Essen. Doch will er jetzt keine Pflichtbesuche mehr absolvieren, sondern nur noch dort speisen, wo es ihm Spaß macht. Der große Blonde mit der spitzen Feder hat zwar seine Position, nicht aber seinen Kopf an den Nagel gehängt. Den will er wie bisher benutzen, vor allem schreibend. Genussthemen stehen dabei nicht zwingend im Vordergrund, Manfred Kohnke ist auch als Ghostwriter gefragt.

Der heute 89 Jahre alte Christian Millau, Mitbegründer des Gourmet Guides in Frankreich, beendete übrigens seine Kritikerkarriere 1995 nach über 30 Jahren, weil er nur noch aus Spaß essen wollte und es satt hatte „von nervösen Köchen durch die Küche geführt“ zu werden. Schon damals nervte es ihn, dass er als Gast ständig beim Gespräch unterbrochen wurde, weil der Sommelier sein Wissen ausschütten und der Service das Essen anpreisen wollte. Gleiches regt heute noch Manfred Kohnke auf – wie sich die Zeiten manchmal doch nicht ändern.

Um die Restaurantkritik ist es derzeit nicht allzu gut bestellt, Scharlatane und Möchtegerns aller Art machen sich breit, ohne ein Gramm Existenzberechtigung einzulösen. Manfred Kohnke pflegt Telefonate mit einem „Kohnke stört“ einzuläuten. Dass er keine Störfeuer mehr leuchten lässt, macht die Branche nicht eben heller.

BISS Interview mit Manfred Kohnke

Was hat Sie in den 34 Jahren Gault & Millau besonders beeindruckt?

Positiv: Dass die einst bestenfalls belächelte deutsche Küche heute in ihrer Spitze mit der internationalen Elite auf Augenhöhe ist. Negativ: Dass die deutschen Köche diesen Fortschritt nicht global vermitteln können, da ihnen die kollegiale Solidarität abgeht (Franzosen beispielsweise sind nur untereinander missgünstig, aber nach außen hin immer zum kraftvollen Schulterschluss fähig) und dass ihnen im internationalen Wettbewerb jedwede offizielle Unterstützung fehlt. Außerdem beeindruckten mich besonders die zunehmende deutsche Offenheit für die großen Küchen der Welt und die Entwicklung des deutschen Weins zum angenehmen Begleiter der Großen Küche.

Welches war Ihr unappetitlichstes Erlebnis? Das muss sich nicht zwangsläufig auf ein Essen beziehen, sondern kann auch eine Situation sein.

In den ersten Jahren machten mich Maden, die unterm Salat hervorkrabbelten, oder Schlimmeres als Haare in der Suppe sprachlos. Man findet sich damit ab, dass so etwas vorkommt. Aber ich habe Mühe, mich an solche Appetitzügler zu gewöhnen:

– gebratene Jakobsmuschel mit sous vide gegarter Banane, marinierte Gelbflossenmakrele im Staub dehydrierter Erbsen oder Slash-Speisekarten mit Radieschen | Mandel | Dunkle Schokolade;

– den Service-Übermut, unaufhörlich Tischgespräche zu unterbrechen, um u.a. den Gast ausdrücklich aufmerksam zu machen, dass man ihn nun durchs Ausheben eines leergegessenen Schälchens „befreie“;

– die floskelhafte Redseligkeit junger Sommeliers, die mindestens zu jedem zweiten Gang einen Wein von sonst woher kredenzen, „der richtig Spaß macht“.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Restaurantkritik in Deutschland?

Das können deren Leser besser beurteilen. Ich wünsche mir, dass die Kopisten unter den Köchen nicht so hoch bewertet werden wie die Kopierten und dass Kritiker und Kritisierte in ihrer Genussfreude so gut sind wie im Dünnhäutigsein und Rechthaben.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Gastronomie in Deutschland?

Es grämt mich, dass nirgends so gedankenlos kopiert wird wie in deutschen Küchen. Und dass Lieferanten, Geschäftemacher und (unprofessionelle) Journalisten in keinem Land so hemmungslos neue Trends ausrufen können. Rannten allzu viele Köche früher zu jeder Telefonzelleröffnung, wenn ihnen jemand was von einer Gourmetveranstaltung erzählte, wollen sie heute bei jedem Trendgerede ganz weit vorn sein.

Es freut mich, dass sich in der Gastronomie das Casual fine Dining durchsetzt, dass immer mehr Köche in der Reduktion auf das Wesentliche auf streberhaftes Teller-Ikebana aus Küchentechniken und Produkten verzichten und dass immer mehr Gäste nicht länger prestigeträchtige Produkte essen und trinken, um Bedeutung zu dokumentieren, sondern das bestellen, was ihrem jeweiligen Lebensgefühl und generellen Lebensstil entspricht.

Warum hören Sie eigentlich auf?

Ich werde bald 78 und bin kein Goethe, von dem in diesem Alter noch Faust II sowie Dichtung und Wahrheit zu erwarten sind.